「最後に予防歯科の知識をアップデートしたのは、いつですか?」

そう問われて、少し不安を覚えたなら、この記事はまさにあなたのための内容です。今、歯科業界はかつてない変革期を迎えています。

治療中心から予防重視へ。この流れは加速する一方で、患者ニーズ・制度・技術の変化に応じた戦略的な予防の導入が強く求められています。

しかも、背景には経済環境や業界構造の揺らぎもあります。2025年現在、日本の歯科市場規模は2.9兆円超に達する一方で、「歯科業界は厳しい」という声も根強い。

少子高齢化や人材不足に加え、患者の来院行動そのものが変化し、「10年後も通いたいクリニック」をいかに実現するかが問われています。

本記事では、国内外の最新情報をもとに、今、臨床現場が知るべき「予防歯科」トレンド5選を解説します。

「知っているつもり」の知識を一歩前へアップデートし、予防歯科の導入効果と収益性を高めるヒントをお届けします。

なぜ「今」、予防歯科の再構築が求められているのか?

2024年度の診療報酬改定では、口腔管理体制強化加算(口管強)やかかりつけ歯科医機能強化型診療所(か強診)の評価が進み、口腔管理の継続性・記録・連携が制度的に重視されるようになりました。

これは、国が「予防の仕組み化」=医療費抑制と健康寿命の延伸を本気で狙っている証拠です。

特に高齢者層の口腔環境管理の質の向上や、小児のMFT(口腔筋機能療法)の早期導入は、医療制度全体への影響も大きいとされ、厚労省も力を入れている分野のひとつです。

予防歯科の最新トレンド5選

最新のトレンドを5つご紹介します。

最新のトレンドを5つご紹介します。

①「唾液検査」の高度化とリスク評価の個別化

従来のリスク評価といえば、S.mutansの数やpH測定が主流でしたが、現在はそれに加えてマイクロバイオーム解析や遺伝的要因のスクリーニングが可能になっています。

これにより、単なる「結果説明」から、患者一人ひとりの生活環境や遺伝的傾向に基づいた個別アプローチが可能になりました。

今後は、患者の理解と納得を引き出す「見える化ツール」としての唾液検査の役割が拡大すると予測されます。

②フッ化物応用の最適解〜年齢別・リスク別の処方設計〜

1450ppmF配合歯磨剤の普及で、日本のフッ化物応用環境は世界水準へと近づいています。フッ化物洗口・歯面塗布・高濃度配合ジェルの組み合わせ戦略が臨床で確立されつつあります。

例えば、

・0~5歳児には、家庭と園でのフッ化物応用を一体化

・高齢者には根面う蝕予防のための塗布+局所洗口

・成人にはリスク評価に応じたフッ化物プロトコルの構築

使うことよりも、どう使い分けるかが問われる時代です。

③デジタル技術による予防行動の「習慣化」支援

AI電動歯ブラシやセルフケア支援アプリの活用が、日常の口腔環境維持に以下のような革新をもたらしています。

・AI搭載歯ブラシが磨き残しを自動記録

・スマホアプリと連動した「デイリーレポート」で、患者の行動変容を習慣化

・ゲーム要素を取り入れた「楽しく続く予防習慣」

特に若年層においては、「ゲーム感覚で取り組める」アプリの導入が、セルフケアの定着率を安定させる手段のひとつになっています。

④MFTと食育の統合〜育てる予防への移行〜

予防は維持だけではありません。小児や高齢者においては、以下のように口腔機能そのものを育てる・再構築するという視点が極めて重要です。

・小児では、咬合誘導やMFTを用いた咀嚼機能の発達支援

・高齢者では、舌圧や口唇閉鎖力の回復のトレーニング

・管理栄養士や作業療法士との連携による食環境の整備と嚥下機能の向上

「噛む・飲む・話す・食べる」を一体として捉えることで、「機能と環境」の両面から予防効果を最大化できます。

⑤バイオアクティブ材料による「治療的予防」の融合

従来の充填材から、以下の予防機能を持つ「バイオアクティブ材料」への移行が始まっています。

・再石灰化作用をもつガラスアイオノマー

・フッ素徐放性と抗菌性を備えた新素材

・初期う蝕への非切削的アプローチ(シーラント+MI)

これらの材料を導入することで、患者の組織保存に貢献しながら再発防止効果も期待できるため、予防と治療の境界がより柔軟になってきています。

歯科業界の未来を読み解く!予防こそが課題解決のカギ

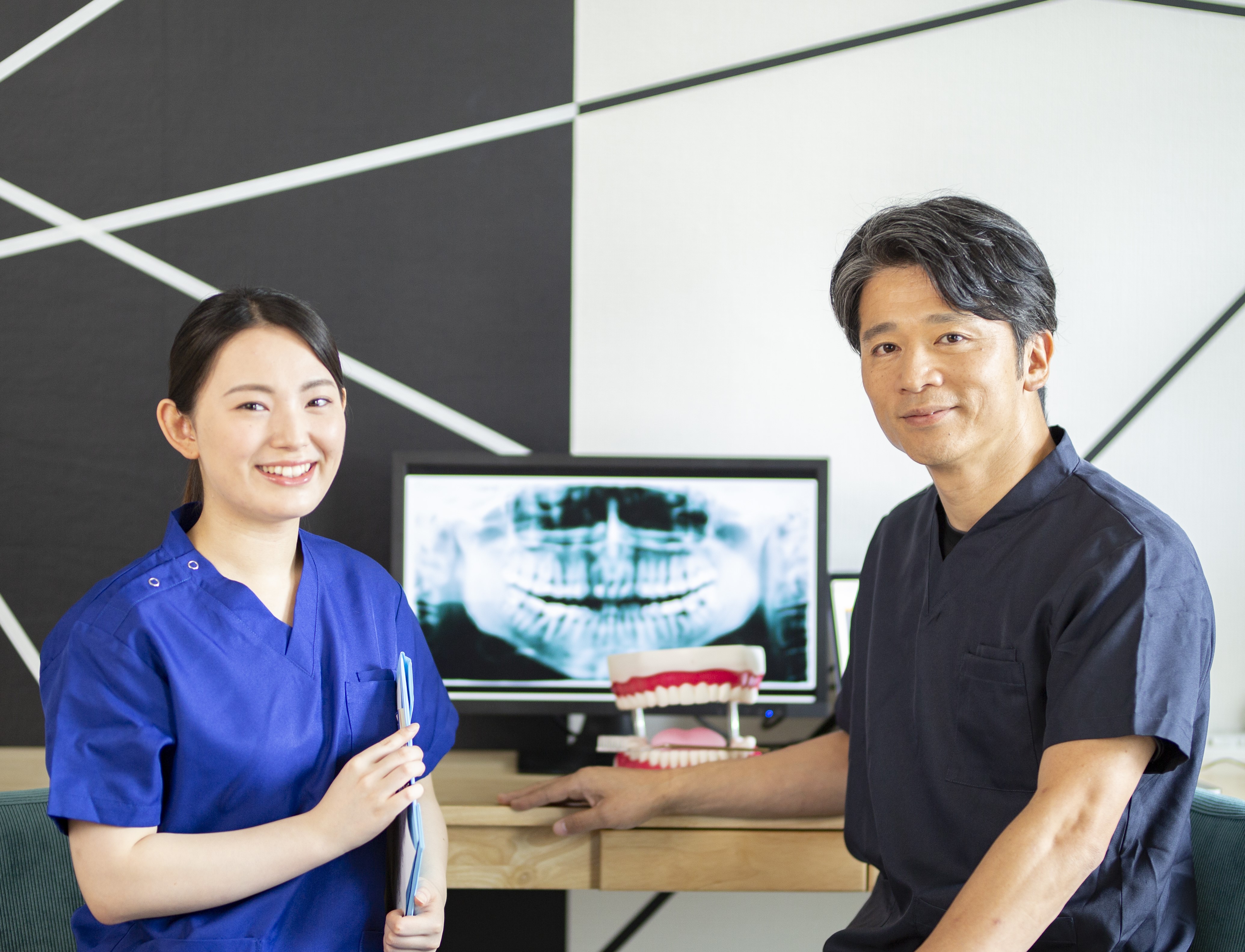

歯科業界において2つの課題があります。

①人材不足とモチベーション維持

予防歯科の導入は、歯科衛生士の専門性・やりがい向上にも直結します。デジタルツールや予防プログラムの導入により、個人スキルが評価される風土づくりも可能になります。

②差別化と収益の安定化

「どの医院でも同じ」ではない、通う理由のあるクリニックづくり、予防の質とシステムが重要です。

保険診療内での収益性を高めつつ、自費メニューとの融合で自由診療につながる構造をつくることが、今後の10年の生存戦略になります。

まとめ

予防歯科の本質は、口腔環境そのものを長期的に整え、維持し、人生の質を高めることにあります。予防歯科が重視される流れの中で、歯科衛生士の専門性や活躍できる場も大きく広がっています。

治療の補助だけでなく、患者教育や生活習慣の支援など、やりがいのある仕事が増えてきました。これからの歯科医療は、チームで口腔の未来を守る時代です。

単に、う蝕を減らすだけではなく、生活の質(QOL)向上や地域包括ケアとの連携など、より広い視野での歯科医療の可能性を広げるアプローチです。

そして、歯科医院の安定経営・スタッフ教育にまで好影響をもたらします。制度改定や社会の健康意識の変化をチャンスと捉え、今こそ歯科医院全体で予防中心の体制へと舵を切るタイミングです。

今後、社会ニーズや診療報酬の動向を見据え、体制を整えることが鍵となり、これからの歯科医院の信頼と選ばれる理由になるでしょう。

この記事で紹介した内容をさらに実践に活かしたい方へ。ORTCでは、第一線の臨床家や研究者が、最新トピックを深掘り解説する動画や記事を多数提供しています。

よくある質問

Q1. 保護者や患者さんから「フッ素って安全なの?」と聞かれたら?

A.適切な濃度・使用方法を守れば、安全性は確立されています。むしろ、フッ素の活用を控えることで、う蝕のリスクが高まることがわかっています。根拠のある資料を提示し、安心してもらえる説明が大切です。

Q2.自費診療にもつなげられますか?

A.はい。ハイリスク層への高濃度フッ化物歯面塗布やパーソナル予防プランと組み合わせることで、価値ある自費提案が可能になります。患者の納得度が高く、結果として生涯通院価値向上にもつながります。

Q3.スタッフ教育はどのように行えばよい?

A.マニュアルの整備に加え、月1回のケースレビューや院内勉強会などで継続的に学べる環境を整えるのが理想です。診療補助にとどまらず、歯科衛生士が自ら「説明・選択・実施」できる体制が理想です。

歯科衛生士ライター:大久保

歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。

無料会員登録

無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。

ORTCPRIME

月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。

ORTC動画一覧

ORTCセミナー一覧

まずは無料会員登録

こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。

会員登録はこちら

ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!

登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。

こちらの動画もおすすめです

こちらの動画もおすすめです “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』

“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―

歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ― 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること

虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド

「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用

Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス

後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ

続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能

続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能 口腔機能発達不全症 歯科医院はヒーロー 〜カウンセリング編〜

口腔機能発達不全症 歯科医院はヒーロー 〜カウンセリング編〜 信頼接遇で患者満足と売上をつなぐカウンセリング術 〜スタッフが育つ医院は結果が出る〜

信頼接遇で患者満足と売上をつなぐカウンセリング術 〜スタッフが育つ医院は結果が出る〜

最新のトレンドを5つご紹介します。

最新のトレンドを5つご紹介します。