講師紹介 鈴木貴規

- 鈴木貴規

- ニューヨーク大学歯学部歯周インプラント科臨床准教授

- プロフィールページ

●インプラント治療を行っている先生

●これからインプラント治療を実施される先生

●リスクを最小限に抑えたインプラント治療を実施したい先生

【ニューヨーク大学歯学部歯周インプラント科臨床准教授の立場として鈴木貴規先生にインプラントの基礎について】

インプラント手術に関する基礎的な知識について説明していただきました。

具体的には、切開線の入れ方や、インプラント手術において必要な基本的な知識に焦点を当て、外科的なアプローチや切開線の種類について説明をいただいています。

インプラントを打つ際には1本だけでなく、シングルケースやマルチプルケースなど、様々な状況があり、特に歯のない状態やフィックスチャーの固定式など、異なるケースごとに適切な切開方法を選択する必要があります。

さらに、手術時には血流の考慮が重要であり、切開線をどのように設定するかが患者さんの血行に影響を与えると説明されています。

最後に、手術においては様々なリスクが存在し、それらを最小限に抑えつつ成功率の高い手術を行うことが重要であり、様々なケースにおいて異なるリスクや注意点があることを理解し、慎重に手術を進めるべきだと解説されています。

インプラントという外科治療をされる歯科医師の先生方は、 インプラント治療のリスク についてお考えになったりお悩みになったりすることはないでしょうか。

ここでは インプラントを打つ際に知っておきたいリスクについて、鈴木先生に解説 していただきます。

その中で、 なぜリスクになるのか という原因にも触れていますので、ぜひご覧ください。

より良い歯科医療、そして患者様の笑顔のために。

TAKA株式会社代表を務める鈴木貴規先生。

ニューヨーク大学歯学部歯周インプラント科で、日本人として初めて教授職に就くこととなりました。

現在は世界各国の歯科医師を教育しています。

今求められている歯科臨床研究を行い、世界中で講演を行い、歯科医師と歯科技工士との連携は、より良い歯科医療のために不可欠だと鈴木先生は仰います。

「患者様のお口の中に入れる歯科 技工物 は、品質や安全性、信頼性に優れていて当たり前です」とのことでした。

参考元: TAKA株式会社

インプラントはシングルケース、またはマルチケースで打つ場合により切開線は変わってきます。

例えば 1本、2本以上、全顎と言うように、患者様の口腔内と希望に合わせて対応 する必要があります。

この際同時に、インプラントを打つ箇所にも気をつけないといけません。

歯肉には幾重もの細い血管が走っています。

この血流の流れは、頤にむけて中心に集まる構造になっていることをまずは知っておきましょう。

のちに血流の流れを把握していないことによるリスクが発生する可能性があるからです。

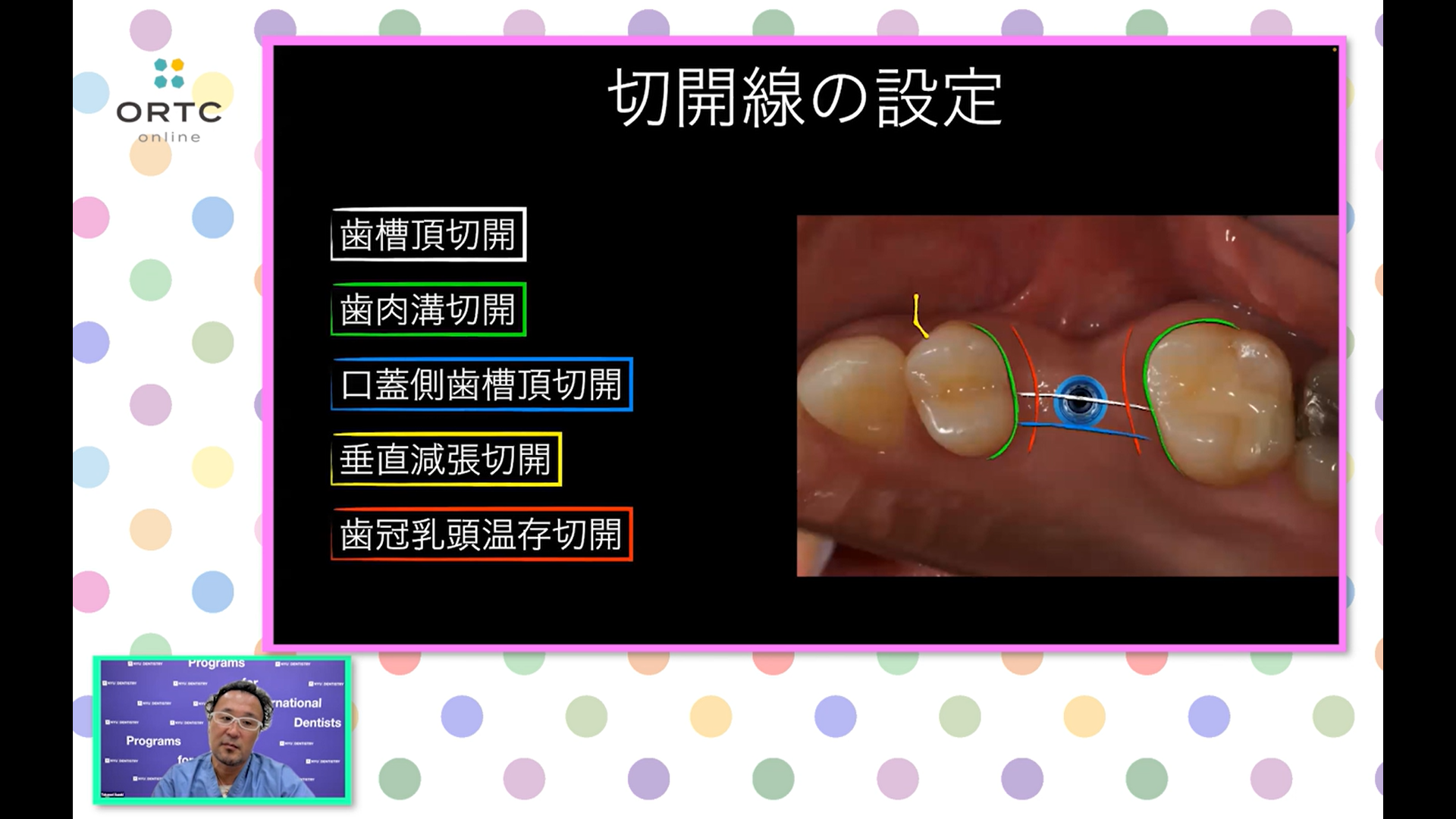

切開線の方法は、歯科医師の方ならご存知の通り次のような方法が挙げられます。

1.歯槽頂切開

2.歯肉溝切開

3.口蓋側歯槽頂切開

4.垂直減張切開

5.歯冠乳頭温存切開

実際にインプラントを打ち込む箇所によって切開法は変わってきますが、ここでも配慮しなくてはならないのは血流の流れにあります。

所見を終えたら、カルテに必ず初見と切開方法を記載 しておきましょう。

と言うのも、人間の記憶は必ずしも完璧ではありません。多少の認識のズレや勘違いで大きなリスクにつながることがあるため、見直すことができる環境を整えることも必要になります。

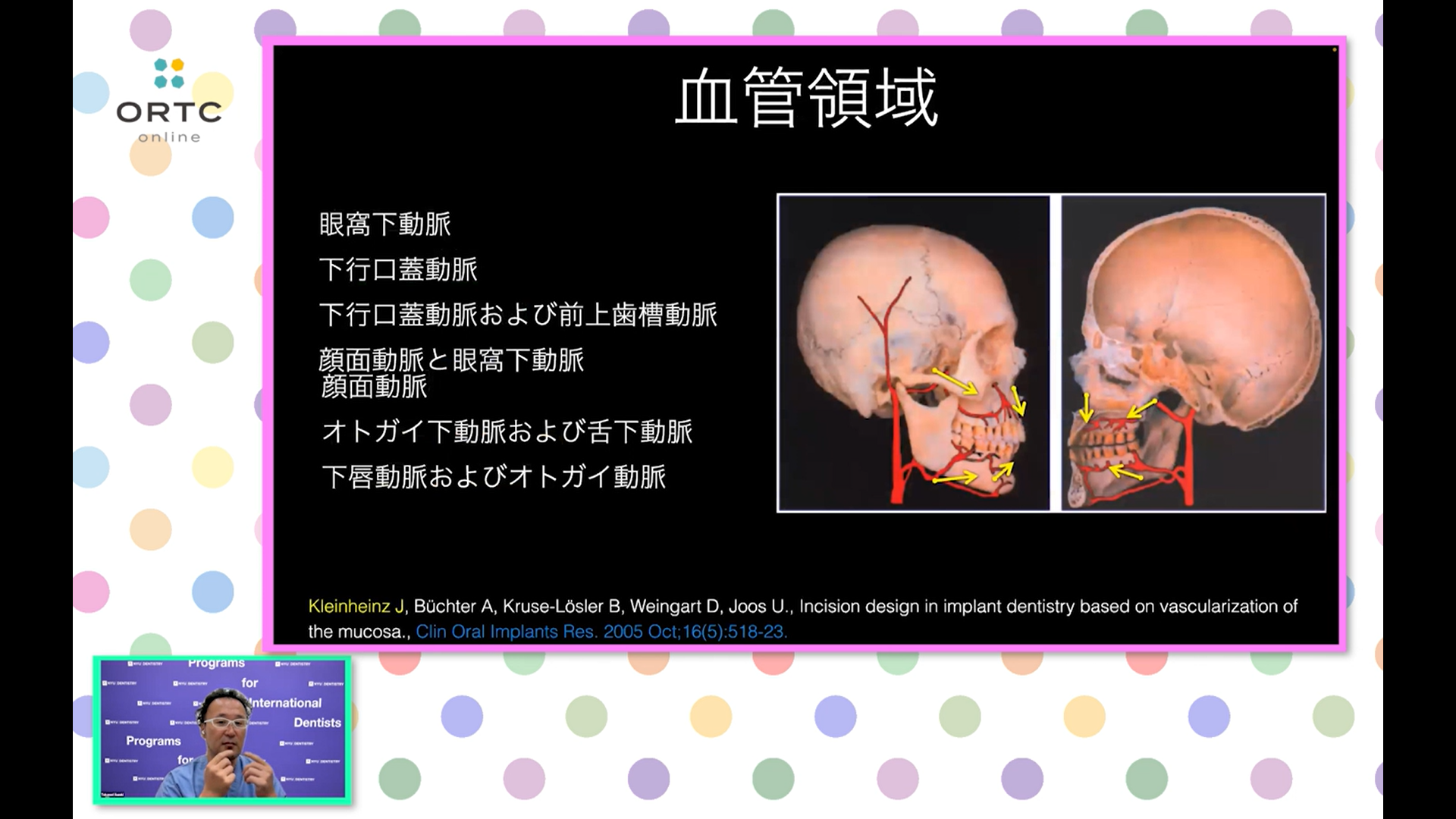

顔貌の下に流れる血流の種類の名前まで覚える必要はありませんが、どこに動脈があるかどうかを把握しておくことは重要です。

顔面にある動脈の種類は、次のとおりです。

1.眼窩下動脈

2.下行口蓋動脈

3.下行口蓋動脈および前上歯槽動脈

4.顔面動脈

5.眼窩下動脈

6.オトガイ下動脈

7.舌下動脈

8.下唇動脈、オトガイ動脈

上顎と下顎それぞれのテリトリーによって動脈の分類ができるのですが、重要なのは歯頂領域を把握して切開線を考慮することです。

画像では血管に墨を入れ、レントゲンでわかりやすく血管を写したものになります。

ご覧の通り歯頂領域に関してはあまり血管が集まっていないことがお分かり頂けるでしょう。

ここで切開線をイメージしメスを入れる際には、 術後血流が乏しくならないことに重点を置いて考えてください 。

頬側や舌側には血管が集まっているので、むやみに切開し縫合しても、術後血流が滞りなく経過が進むことは多くありません。

この場合、 ネクローシスが起こってもおかしくない のです。

だからこそ、血管の少ない歯頂領域を中心に考えながら切開線をイメージすることが理想的と言えます。

ここまで鈴木先生により、切開線の入れ方についてとその根拠をお話しいただきました。

まとめますと次のとおりです。

①切開線を入れる際には予後のリスクを考えて決める

②切開線は5種類ある

③顔面にある動脈は8種類ほど(文献による)

④切開線のイメージは歯頂領域を利用する

⑤切開した後の血流のリスクを視野に入れておく

とのことでした。

詳しくは実際の症例を用いて動画の中で鈴木先生が解説してくださっています。

海外での治療法の話を用いて日本の医療と比較しながら講義をしてくださっているので、ぜひご参考下さい。

次項では 犬歯においての縦切開 についてお話ししてくださいます。

ぜひ日々の診療にお役立て下さいね。