かつては別々に語られていた全身疾患と口腔疾患ですが近年の研究により、糖尿病と歯周病は「相互に影響を与える疾患」であることが明らかになってきました。特に歯周病は、糖尿病の「第6の合併症」とも呼ばれ、その予防と治療が血糖コントロールに寄与することも報告されています。

本記事では、歯科医療従事者が知っておくべき糖尿病と歯周病の重要な関係性とそのメカニズム、診療現場での対応のヒントまで、4つのポイントに絞ってわかりやすく解説します。患者の健康を口から支えるために、今こそ歯科の視点から糖尿病にアプローチしましょう。

なぜ糖尿病と歯周病は密接に関係しているのか?

糖尿病と歯周病は、一見すると無関係に思えるかもしれません。しかし、現在ではこの2つの疾患が「双方向性」の関係にあることが広く知られており、特に歯周病は糖尿病の「第6の合併症」とも称されるほど深い関連があります。

「第6の合併症」としての歯周病:糖尿病管理における新常識

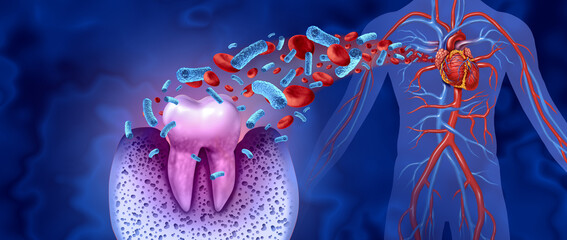

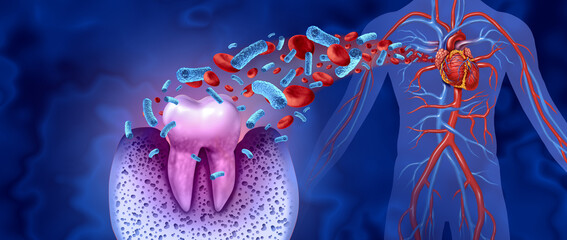

糖尿病による高血糖状態は、免疫力の低下や血管障害を引き起こし、細菌感染に対する抵抗力が落ちます。その結果、歯周病のリスクが飛躍的に上がることが知られています。

一方、歯周病による慢性的な炎症がインスリン抵抗性を悪化させ、血糖コントロールにも悪影響を与えることが明らかになっています。

歯科医療従事者が果たすべき役割とは

歯科医療従事者には、単なる歯の健康維持にとどまらず、糖尿病患者の全身状態の改善を見据えた「医科歯科連携」の視点が求められています。初期段階での口腔内所見の変化を察知し、適切な指導・治療へとつなげる役割は、今後さらに重要性を増すでしょう。

糖尿病 歯周病の相互作用とメカニズム

糖尿病による高血糖状態が歯周病の発症や進行を助長する一方で、歯周病の慢性炎症が糖代謝を乱し、インスリン抵抗性を高める――このような悪循環が、両疾患の重症化に深く関与しています。

本節では、白血球機能やAGEsの蓄積、炎症性サイトカインやLPSの影響を通じた相互作用のメカニズムを、最新の知見を交えて解説します。

糖尿病が歯周病を悪化させるメカニズムとは

高血糖状態は白血球の機能低下や血管の脆弱化を引き起こし、歯周病菌への防御力が低下します。また、AGEs(糖化最終生成物)の沈着により、炎症が慢性化しやすくなります。

歯周病が糖尿病に与える影響とインスリン抵抗性の関係

歯周病によって分泌される炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-6など)は、肝臓や筋肉のインスリン感受性を低下させ、血糖値のコントロールを困難にします。

サイトカイン、AGEs、LPSによる炎症の連鎖

炎症の持続はAGEsの蓄積と共に増悪し、歯周組織の破壊と糖尿病の悪化という悪循環を生み出します。

これが糖尿病と歯周病の「相互疾患」とされる所以です。

糖尿病患者における歯周病の特徴と診断のポイント

歯周病が糖尿病の合併症として注目される中、歯科医療従事者には、糖尿病患者特有の症状やリスク因子を的確に捉えた診断と対応が求められます。

本節では、糖尿病患者に多く見られる歯周病の症状、HbA1cや血糖値との関係、さらにはリスク評価のポイントについて、臨床現場で役立つ視点から解説します。

糖尿病患者に多い歯周病症状と口腔合併症

歯肉の腫れや出血、歯の動揺、口臭、治癒遅延などが顕著で、重度化する傾向があります。

また、口腔カンジダ症や口腔乾燥症なども併発しやすいため、総合的な観察が重要です。

HbA1c・血糖値との関連と診断時の注意点

血糖コントロール状態は歯周病の進行度と密接に関係しています。診察時にはHbA1cや空腹時血糖値の確認が望まれ、状況に応じて内科主治医との連携が推奨されます。

糖尿病や歯周病になりやすい患者のリスク評価

生活習慣、肥満、喫煙歴、ストレス、自己管理能力の有無など、多角的な視点からリスク評価を行うことが治療計画の鍵となります。

糖尿病と歯周病に対する歯科的治療と予防戦略

血糖コントロール状態に配慮した治療の選択、治癒の遅れや感染リスクへの対応、そして継続的な予防管理——これらを包括的に実践することが、歯周病の進行抑制だけでなく、糖尿病の安定化にもつながります。

本節では、SRP(SRP=スケーリング・ルートプレーニング)から再生療法までの治療戦略、インプラント治療時の注意点、さらに歯科衛生士による予防的アプローチの重要性について具体的に解説します。

糖尿病、歯周病治療の基本:SRPから再生療法まで

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)を基礎とし、重症例には歯周組織再生療法も検討されます。治療中は出血リスクや治癒の遅れに配慮が必要です。

抗菌薬やインプラント治療における注意点

糖尿病患者に対しては、抗菌薬の使用は慎重に行う必要があります。さらにインプラント治療の際にも、感染管理やメインテナンスの徹底が成功率に直結します。

糖尿病患者のための口腔衛生指導と定期的メインテナンス

歯科衛生士によるブラッシング指導や食習慣改善のサポートは、歯周病および糖尿病双方の安定に寄与します。定期的なメインテナンスが欠かせません。

歯周病治療による糖尿病の改善効果

歯周病治療が血糖コントロールに良い影響を与えることが近年の研究で明らかになってきました。特にHbA1cの改善が期待されることから、歯科の介入が糖尿病管理の一端を担う可能性も注目されています。

本節では、最新のエビデンスとともに、歯周治療による糖代謝改善のメカニズムや実際の効果について解説します。

血糖コントロールへの影響|最新論文から見る因果関係

歯周病と糖尿病は、炎症と代謝異常を介して双方向的に影響し合うことが科学的に明らかになってきました。近年の報告では、歯周病治療、とくにスケーリング・ルートプレーニング(SRP)によって、HbA1c値が平均0.3~0.6%低下するという結果が複数報告されています。

歯周病と糖尿病の改善の実例とメカニズム

慢性歯周炎を有する糖尿病患者に対する歯周治療後、血清CRP(C反応性タンパク)やTNF-αなどの炎症マーカーが低下し、インスリン感受性の改善がみられることが臨床研究で示されています。これは、歯周病による慢性的な炎症が、インスリン受容体のシグナル伝達を妨げ、糖代謝を悪化させるメカニズムがあるためです。SRPなどの基本治療によって歯周ポケットの炎症を軽減することで、全身の炎症負荷が低下し、結果としてインスリンの作用が改善されると考えられています。

歯周病治療でHbA1cは下がるのか?

歯周病治療がHbA1cを下げる効果は、多くの研究で支持されていますが、すべての患者に一様に効果が現れるわけではありません。歯周病の重症度、糖尿病のコントロール状況、生活習慣、自己管理能力などの個人差が影響します。そのため、HbA1c改善の程度には幅があり、中には有意な変化が見られないケースも存在します。とはいえ、一定数の症例で臨床的に意義ある改善が確認されており、歯周治療が糖尿病管理の重要な補助的手段として期待されるのは確かです。

歯科医院における糖尿病患者対応の最前線

糖尿病と歯周病の密接な関連が明らかになる中で、歯科医院にも糖尿病への臨床的対応力が強く求められています。

本節では、最前線で行われている具体的な対応策、院内体制づくりについて紹介します。

歯周病治療における個別対応型プロトコルの導入

糖尿病コントロール状態に応じた対応レベルを設定し、良好群には通常管理、中等度群には短期間の再評価、コントロール不良群には内科紹介を含めた計画が必要です。

歯科衛生士主導の糖尿病リスク評価とモニタリング

生活習慣聴取とともに、自己血糖測定結果の共有、動機づけ面談法を取り入れた介入が効果的です。

院内でのエビデンス共有と継続教育体制

症例検討会や学会声明の共有を通じて、最新の知見を診療に反映することが求められます。

オススメセミナーの紹介

動画セミナー|う蝕と歯周病の知識をUpDate「令和の新常識」1

- 開催日:4月21日(月)20:00–21:00

- 講師:大阪大学歯科研究所・天野敦雄先生

- 参加費:無料

- 内容概要:

う蝕と歯周病の“令和時代の病院論”

定期管理の重要性・バイオフィルム制御

歯肉炎を境とした細菌環境の変化と dysbiosis について

Q &A

Q1. 糖尿病と歯周病はなぜ「相互に影響し合う」のですか?

A1. 糖尿病により血糖コントロールが不良になると、免疫機能の低下や炎症性サイトカインの増加により歯周病が悪化しやすくなります。一方、歯周病の炎症がインスリン抵抗性を高めることで、糖尿病の管理にも影響を与えると考えられています。

Q2. 歯周病治療で本当に血糖値は改善されるのですか?

A2. 複数の研究により、歯周治療後にHbA1cが改善する傾向があることが報告されています。ただし、個人差があり、すべての患者に同じ効果が得られるわけではありません。治療は糖尿病管理の一要素として位置づけられます。

Q3. 糖尿病患者に特有の歯周病症状にはどのようなものがありますか?

A3. 歯肉の出血や腫脹、歯の動揺、治癒の遅延などが見られることがあります。また、重症化しやすいため、定期的な口腔検査と衛生管理が重要です。

Q4. 歯科衛生士が糖尿病対応に果たす役割は?

A4. 歯科衛生士は、患者の生活習慣や既往歴のヒアリングを通じてリスクを評価し、適切なブラッシング指導や定期的なメインテナンスを実施することで、口腔内の炎症コントロールと糖尿病の安定に貢献できます。

Q5. 医科歯科連携はどう進めればよいですか?

A5. 主治医との情報共有(紹介状、治療報告書のやり取りなど)を基本とし、患者の許可を得た上で、血糖管理の状況と口腔状態を相互にフィードバックする体制を構築することが推奨されます。

まとめ

糖尿病と歯周病は互いに影響し合う「相互疾患」であり、歯科医療従事者がこの関係性を理解し、診療に活かすことは極めて重要です。 歯周病の治療が血糖コントロールの改善に寄与する可能性も示されており、医科歯科連携の推進は今後の糖尿病対策に不可欠になります。

糖尿病患者特有のリスクを見極め、適切な診断とケア、定期的な口腔管理を通じて、全身の健康を支える歯科の役割がますます注目されていくでしょう

歯科衛生士・西

【参考URL】

https://www.dent-kng.or.jp/colum/basic/2569/

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjacp/40/2/40_43/_pdf/-char/ja?utm_source=chatgpt.com

https://www.perio.jp/publication/upload_file/guideline_diabetes_2023.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.perio.jp/member/award/file/science/2005-1.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://practice.dm-rg.net/special/ebm/23b94a75-8075-4dc6-abad-ab52298a940c?utm_source=chatgpt.com

日本糖尿病学会・日本歯周病学会合同委員会. 「糖尿病と歯周病の相互関係と医科歯科連携の推進に関する合同声明」, 2015年.

日本臨床歯周病学会『歯周医学研究…』HbA1c改善効果レビュー

日本歯周病学会・歯周治療ガイドライン2023(第3版)

J‑Stage: 歯周治療とHbA1c改善に関するメタ解析(2022年)

日本糖尿病学会・歯周病学会合同声明(2015年)

歯周治療がHbA1cに及ぼす影響:系統的レビューとメタアナリシス」Journal of Clinical Periodontology

日本歯周病学会ガイドライン(2023年版)

→ p.10~11:インスリン抵抗性と歯周炎の炎症性メディエーター(TNF-α、IL-6など)の関係を解説。

Nakajima T, et al. (2005). 『歯周炎の炎症と全身疾患における生体応答』

Practice(糖尿病療養指導)特集記事

→ 歯周炎によるCRP・TNF-α低下とインスリン感受性の変化に言及。

日本糖尿病学会・日本歯周病学会合同声明(2015年)

歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。

無料会員登録

無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。

ORTCPRIME

月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。

ORTC動画一覧

ORTCセミナー一覧

まずは無料会員登録

こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。

会員登録はこちら

ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!

登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。

こちらの動画もおすすめです

こちらの動画もおすすめです “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』

“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―

歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ― 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること

虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド

「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス

後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ

続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ 口腔機能発達不全症 歯科医院はヒーロー 〜カウンセリング編〜

口腔機能発達不全症 歯科医院はヒーロー 〜カウンセリング編〜 抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー

抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー 歯周炎の予後評価 1.部位(歯面レベル) 2.一歯レベル 3.患者レベル

歯周炎の予後評価 1.部位(歯面レベル) 2.一歯レベル 3.患者レベル チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part3

チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part3