インビザラインを導入した歯科医師の多くが、「便利ではあるが、診断や適応の判断に不安が残る」と感じています。特に若手から中堅の先生方にとっては、日々の臨床で患者に最適な矯正治療を提案する難しさに直面しているのではないでしょうか。ここでは、その課題を具体的に掘り下げます。

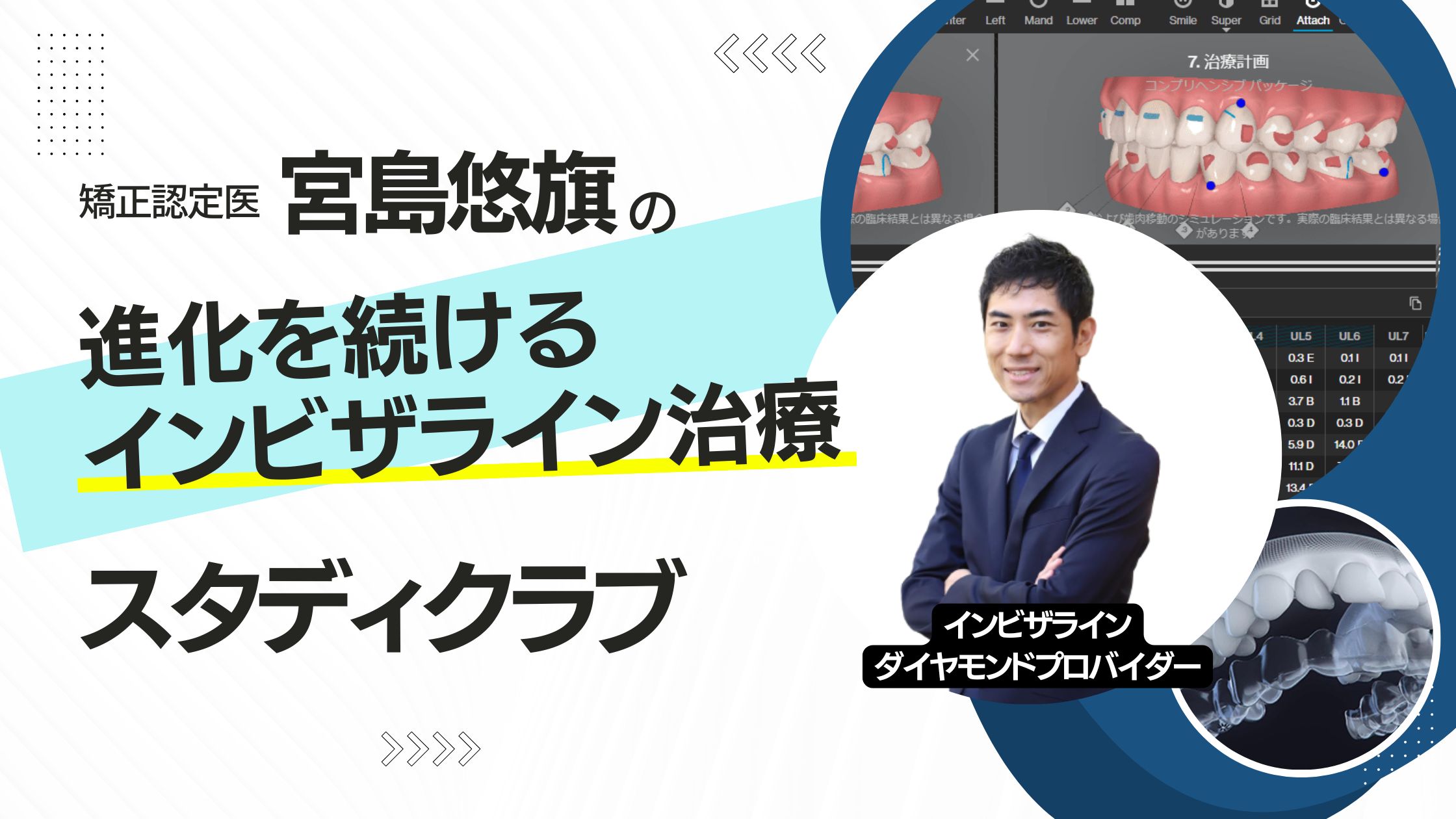

インビザライン治療に悩む歯科医師へ

インビザラインは世界的に普及し、矯正治療のスタンダードになりつつあります。しかし臨床の現場では、「クリンチェックの根拠を患者にどう説明すればよいのか」「デジタル矯正を導入したものの、診断に自信が持てない」といった不安を抱える歯科医師が少なくありません。便利なシステムである一方で、正しい診断力や治療哲学がなければ活かしきれないのが現実です。ここでは、多くの先生が直面する課題を具体的に整理してみましょう。

なぜ「クリンチェック」の根拠に自信が持てないのか

インビザラインの治療計画作成で用いる「クリンチェック」は、システム上のシミュレーションに過ぎません。問題は、そのシミュレーションを診断的にどう解釈するかです。臨床で「この治療計画が最適」と胸を張って説明できるかどうかは、歯科医師自身の診断力にかかっています。

しかし現実には、「ソフトが示すゴールに従うしかない」と不安を抱えたまま治療を進めてしまうケースが少なくありません。この「根拠の不明確さ」こそ、臨床でのつまずきの大きな原因となります。

デジタル矯正の導入がもたらす課題

デジタル矯正の普及によって、治療のスピードや精度は飛躍的に向上しました。しかし一方で、デジタル機器に依存しすぎると「本質的な診断プロセス」が疎かになる危険性があります。

・患者個々の骨格や咬合状態をどう評価するか

・治療中の予測との乖離をどう修正するか

・チーム医療の中でどうフィードバックを共有するか

これらは、システムだけでは解決できません。歯科医師自身の臨床哲学が問われているのです。

宮島悠旗先生と学ぶ意味

こうした課題に向き合い、解決の糸口を示してくれるのが宮島悠旗先生です。豊富な臨床経験と国際的評価を背景に、デジタル矯正とチーム医療を融合させた独自の学びを提供しています。

「1000症例以上」の実績とAPACサミットでの講演

宮島悠旗先生は、インビザライン・ジャパンより1000症例以上の治療経験を持つ歯科医師として認定されています。さらにアジア太平洋地域のAPACサミットに招聘され、治療哲学を講演するなど、国際的にも高く評価されています。

デジタル矯正×チーム医療×診断哲学という独自性

宮島悠旗先生が重視するのは、単なる「症例数」や「技術」ではなく、診断力と治療哲学です。インビザラインというツールを最大限に活かすためには、デジタル矯正を支える診断思考と、チーム医療による精度向上が不可欠だと説きます。

これは単なる「手法」ではなく、患者さんのQOLを向上させるための哲学的アプローチと言えるでしょう。

Instagram投稿に見る「情報共有で終わらせない」指導スタイル

宮島悠旗先生は、Instagramでも「ただの情報共有で終わらせない」という強いメッセージを発信しています。Invisalign®︎ YOKOHAMA TREAT TOURでは、実際のクリンチェックを題材に、歯科技工士やチームメンバーとディスカッションを行い、その場で問題解決を試みています。

「共に考え、共に治療精度を上げていく」――これこそが、宮島悠旗スタディクラブの真髄です。

スタディクラブで得られる学びと未来

スタディクラブは、知識を受け取る場ではなく、診断力を鍛え、臨床を根底から変える学びの場です。参加者が実際に得られる成果をイメージできるように解説します。

診断力と思考プロセスを鍛え、治療計画に自信を持つ

クリンチェックを「結果」として受け取るのではなく、その背後にあるロジックを理解し、適切に修正できること。これが臨床の自信につながります。スタディクラブでは、症例検討を通じて「なぜこの計画になったのか」を徹底的に問い直す訓練が行われます。

最新のデジタルワークフローを臨床に活かす

口腔内スキャナーやAI分析など、最新のデジタル矯正のテクノロジーを、実際の臨床にどう落とし込むか。スタディクラブでは、機材の「使い方」ではなく「活かし方」を学べます。

仲間と切磋琢磨できるコミュニティ

志を同じくする歯科医師同士で学び合えるコミュニティは、孤独になりがちな臨床を支える大きな力です。症例の共有、ディスカッション、情報交換――そのすべてが自分自身の成長を加速させます。

参加者が描ける成長ストーリー

スタディクラブに参加することで、臨床やキャリアは具体的にどう変わるのでしょうか。参加者が感じる「変化の実例」を想像してみましょう。

日々の臨床に確かな変化を感じる

診断に迷わなくなることで、患者への説明がスムーズになり、治療の予後に対しても安心感を持てるようになります。小さな自信の積み重ねが、臨床全体の精度を底上げしていきます。

キャリアの次のステージへ進むために

若手歯科医師にとっては「学びの基盤」、中堅歯科医師にとっては「次のステップ」――スタディクラブは、それぞれのキャリアに合わせた成長の舞台を提供します。

今こそ一歩踏み出すとき

矯正治療の新しい地平を切り拓くためには、行動が必要です。宮島悠旗先生のスタディクラブは、その最初の一歩を踏み出す絶好の機会となるでしょう。

共に学び、臨床を磨き続ける仲間へ

「診断に自信を持ちたい」「チーム医療を実践したい」――その想いを共有できる仲間が、ここにはいます。インビザライン臨床を次のステージに進めるために、宮島悠旗先生と共に学び続けませんか。

スタディクラブ詳細・申込はこちら

よくある質問(FAQ)

Q1. これまでセミナーや研修に参加したことがなくても、大丈夫ですか?

A1. はい、大丈夫です。宮島先生のスタディグループでは、初心者の方にも理解しやすいように、基礎から丁寧に指導を行います。どのレベルの先生でも安心して学べる環境が整っています。

Q2.スタディクラブにはどのような歯科医師が参加していますか?

A2. 若手から中堅の歯科医師まで幅広く参加されています。特に、インビザラインの治療計画に不安を感じている方、デジタル矯正を積極的に導入したい方が多く集まっています。

Q3. 症例数が少なくても参加できますか?

A3. もちろん可能です。インビザラインの経験が浅い方でも、クリンチェックの理解や診断の基礎を学べるため、むしろ早い段階から参加することで臨床力の伸びを実感できます。

Q4. 学びを臨床にすぐ活かすことはできますか?

A4. スタディクラブでは、ただ知識を得るだけでなく、実際の症例を題材にディスカッションします。そのため、学んだ内容を翌日の診療から活用できるのが大きな特徴です。

Q5. デジタルデンティストリーには興味はあるけれど、設備投資が不安です。

A5. 宮島先生の指導では、導入の初期段階から臨床での応用まで、段階的に理解できる内容を提供します。まずは「デジタルデンティストリーとは何か」から学び、小規模な導入でも十分成果が出せるようなノウハウも紹介しています。

まとめ

インビザライン臨床における最大の課題は、クリンチェックを根拠づけて説明できる診断力と、予後を左右する治療哲学です。宮島悠旗先生のスタディクラブでは、1000症例以上の実績に基づいた指導のもと、デジタル矯正を単なるツールで終わらせず、チーム医療と融合させる学びが得られます。最新のワークフローを臨床に活かす実践力、仲間と切磋琢磨できる環境は、若手から中堅歯科医師にとって大きな成長の場となるでしょう。インビザライン治療にさらなる自信を持ち、臨床を次のステージへ導きたいなら、今こそ宮島先生と共に学ぶ一歩を踏み出す時です。

➡宮島悠旗先生のスタディクラブ参加はこちらから

歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。

無料会員登録

無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。

ORTCPRIME

月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。

ORTC動画一覧

ORTCセミナー一覧

まずは無料会員登録

こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。

会員登録はこちら

ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!

登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。

こちらの動画もおすすめです

こちらの動画もおすすめです 数字を制する院長が経営を制す!診療実績の正しい目安と活かし方

数字を制する院長が経営を制す!診療実績の正しい目安と活かし方 保険請求講義③FREESTYLEじゃなくRULESな算定

保険請求講義③FREESTYLEじゃなくRULESな算定 診療を止めずにMFT導入! 呼吸・嚥下・咀嚼指導の基礎が根付く 院内教育のすすめ

診療を止めずにMFT導入! 呼吸・嚥下・咀嚼指導の基礎が根付く 院内教育のすすめ 全部床義歯臨床に必要な解剖学を見直そう! Part5 ~咀嚼と発音を支える“頬”の機能解剖~|Denture Cafe vol.69

全部床義歯臨床に必要な解剖学を見直そう! Part5 ~咀嚼と発音を支える“頬”の機能解剖~|Denture Cafe vol.69 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 シリーズを通して伝えたいこと

続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 シリーズを通して伝えたいこと ANGLE II級叢生ディープバイト(抜歯症例)

ANGLE II級叢生ディープバイト(抜歯症例) ANGLEI 級 下顎左右2先天欠如(抜歯症例)

ANGLEI 級 下顎左右2先天欠如(抜歯症例) やる気0のDHから売上日本一へ。 行動できるようになる秘訣

やる気0のDHから売上日本一へ。 行動できるようになる秘訣 いまさら聞けない保険の基本算定のルール~指導対策も含めて~

いまさら聞けない保険の基本算定のルール~指導対策も含めて~ 資産1億円以上のビジネスパーソン1000名以上の面談で分かった 成功と失敗の分岐点

資産1億円以上のビジネスパーソン1000名以上の面談で分かった 成功と失敗の分岐点