「治療はちゃんとしてるのに点数が伸びない…」「患者さんから“歯医者 点数 おかしい?”と言われて説明が重い…」と思うことないですか?そして、忙しい日に限って返戻が来るんですよね。

直近では、初期/根面う蝕の非切削管理や口腔管理体制強化加算(口管強)などが改定されました。「誰が・いつ・何を・どの順で・どこに記録するかを1枚で揃える院内ルール」

や患者さんへの説明まで落とし込めていない医院が多いと感じています。

やっている診療に対して、算定ルール未理解 × 院内共有不足が1つでも噛み合わないと、算定漏れ・返戻・説明不足により作業時間もかかり、利益を食いつぶしかねません。

診療報酬は「点数 × 10円」の世界。1点でも取りこぼせば、そのまま収益です。

本記事では、経営者視点で「改定でまず押さえる項目」と「算定漏れが生まれる構造」を俯瞰できるように整理していきましょう。

ORTCでも保険算定セミナーを行っておりますので、こちらも参考にしていただけると嬉しいです。

タイトル:保険請求講義①~DISではなくPEACEな理解を~

“制度を理解すること=医院を守り、育てること”という視点から、歯科保険制度の本質と、点数に直結する診療報酬の「見えないルール」を紐解きます。

講師:中目黒コヤス歯科 院長 小安正洋(東京都国民健康保険診療報酬審査委員会委員)

「算定ルールを理解していないと収益ロスが起こる」という経営リスク

算定ルールの未理解は、そのまま収益ロスです。 たとえ診療が適切でも、頻度・前提・記録・院内共有の欠落が1つでもあれば、算定漏れと返戻が累積し、静かに利益を削られていきます。

「算定ルールを理解していない=収益が漏れる構造」です。診療報酬は1点=10円です。非切削管理の月1回、歯周治療の検査が前提、口管強の届出と実績などが欠けると、やった医療の正当な評価が消えていきます。

結果として、以下のようなことが起こりえます。

①収益ロス:加算未反映・未請求で粗利が恒常的に圧縮

②キャッシュフロー悪化:返戻→再請求で入金遅延・月次ブレ拡大

③人件費の増大:差し戻し・説明対応で二重作業が常態化

④コンプライアンス/指導リスク:記録不備等により返還・是正指導の可能性

⑤患者体験の毀損:「点数がおかしい?」への説明不足で不信・離脱

⑥人材リスク:現場負荷増による疲弊・離職、教育の遅延

⑦機会損失:口管強などの届出・実績維持失敗で将来の収益機会を喪失

算定ルールの要件を確認し、全員が同じ判断で動ける状態にします。「このくらいは…」と放置している算定は、改定対応や教育への投資したとしても確実に上回ります。

数字で見る影響

例えば、30点の取りこぼしの場合、レセプトが100件/月ですと、3万円/月(36万円/年)になります。小さなミスでも積み上がれば、損失になります。

・根面う蝕管理料/エナメル質初期う蝕管理料:各 +48点(月1回可)

・小児口腔機能管理料/口腔機能管理料:各 +50点(月1回可)

・歯周病安定期治療:+120点(算定間隔の緩和もあり)

・歯科疾患管理料・長期管理加算:施設要件満たすと 120点(その他100点)=+20点

注意しておかないといけないのは、適用条件・届出・月1回制限・記録要件を必要とする算定もあります。診療した=算定できるとは限りませんので、気をつけておきましょう。

算定漏れがなぜ起こるのか

算定漏れは『ヒューマンエラー』ではなく仕組みの問題であることが多いです。忙しい現場ほど注記の一文・月1回・検査の前提が落ちてきます。

制度/頻度/記録/会計/共有の5つを分解し、自院の詰まりを特定していきましょう。

制度理解のズレ

告示・通知・点数表の注記を読み違えたり、古い状態で続けると、判断が人ごとにブレていきます。「非切削管理の対象患者」や「口管強の届出と実績」などの解釈が割れると、同じ症例でも算定が変わり、返戻の対象となる場合があります。現場では「なぜ可/不可なのか」の説明が揃わず、再確認とやり直しが増える原因となります。

頻度/前提の取り違え

月1回などの頻度制限や、検査→基本治療→再評価といった順序を外すと、同一月重複や前提未満となる場合があります。TBI、スケーリング、SRP、初期/根面う蝕の非切削管理は、落とし穴が多い領域です。忙しいときほど、うっかりが積み上がり、差し戻しや説明の手前が増大します。

記録と証跡

診察をしたことが証拠として残っていないと、正当な算定ができません。カルテが定型化されておらず、要件→行為→説明→所見・画像→次回が抜け落ちると、後追いでの証明が困難になります。掲示・同意・説明の痕跡が曖昧だと、返戻や指導時のリスクです。

受付・会計のシステム面

日付やフォーマットの不整合、同日併算定不可の組み合わせ、オンライン請求の形式エラーなど、機械的な不一致を防ぎましょう。会計直前の差し戻しが常態化すると、処理時間は延び、月末に修正待ちが増加してしまいます。結果として、入金遅延やキャッシュフローのブレに直結します。

院内コミュニケーション

口頭依存で情報共有ができていないと、ミスが起こります。「聞いてない」「どこに書いてある?」が連発し、同じ落とし穴が何度も再発する原因になります。改定の共有がチャットだけで終わると、現場への浸透に時間差が生まれ、医院全体の精度が下がります。

算定漏れを防ぐための対策方法

対策は「気合」ではなく、標準化と可視化をしていきます。下の6点をそろえると、判断のブレと取りこぼしが止まります。

SOP

SOP=Standard Operating Procedure(標準作業手順書)のことです。一言でいうと「誰が・いつ・何を・どの順で・どこに記録するかの院内ルール」です。これをすることにより、算定漏れ・返戻・説明抜けを減らすことができます。

改定のたび、そして四半期ごとに更新を行うことが必要です。作成することで、口頭依存が消え、非常勤や新人にも共有が簡単になります。共有場所を決め、院内で確認ができる状態にしておきましょう。

カルテの記載方法

記録をする時には、定型で残すのがコツとなります。全員が同じ言い回しで書ける一行テンプレを用意します。

例えば、初期/根面う蝕の場合

「非切削管理実施、内容説明・セルフケア指導、所見/画像保存、(管理料該当)月1回、次回再評価」のように、要件→行為→説明→証跡→次回の順に固定すれば、監査・返戻に強いカルテになります。

頻度・前提 早見表(月1回/検査前提/対象患者の抽出)

会計直前のミスを止めるには、頻度・前提・対象の3点を一目で確認できる早見表が効きます。スタッフ全員で共有することで「対象・頻度・記録」のチェック漏れを防ぐことにつながります。

入力するのは、歯科医師だとしても、実際に説明や診療をするのは別のスタッフかもしれません。事前に知っておくことで、スムーズな診療にもつながっていくでしょう。

受付説明カード

患者説明は受付スタッフのアドリブにせず、カードで定型化します。「今日は、少し支払いが多いな」と感じて質問を求める患者もいるでしょう。説明の都度、歯科医師に確認し、診療が止まってしまう原因にもなります。受付で完結できるような仕組みを作成しておきます。

見える化で運用

算定漏れを減らすには、現状を知ることから始まります。「返戻件数/算定差異件数」「非切削管理の算定率」「口管強の実績件数」「平均点/来院」「患者説明時間」を可視化をしていきます。見える化をすることで、返戻率は下がり、実績は安定し、平均点を上げることにつながります。

この6点が回り始めることで、算定判断の標準化→証跡の一貫化→説明の定型化が揃い、算定漏れと返戻を減らすことができます。

まとめ

保険算定は経営課題。院内を標準化すれば、算定漏れと返戻を確実に減らせます。

診療報酬は1点=10円は、変わりません。直近改定(初期/根面う蝕の非切削〈月1回〉、口腔管理体制強化加算など)を現場に落とせていないと、頻度・前提・記録の抜けで利益が蒸発します。

チェアサイドで対象抽出→説明→指導→記録をSOP化し、テンプレ+月1回フラグ、受付の会計チェックを徹底をしていきます。TBI/スケーリング/SRPは前提検査を早見表で共有をしていくことで、歯科衛生士自身にも保険点数を意識させるきっかけになります。それにより、記録していないというような見落としが少なくなってきます。

歯科衛生士目線では、算定は事務の仕事ではなく、臨床の質を守る自分ごとです。チェアサイドで①対象抽出②前提確認③記録統一を回せば、算定漏れと返戻が実感ベースで減ります。

自分の貢献が見えると、評価・昇給・指導担当にもつながります。要は、DHが仕組みのハブになるほど医院は静かに強くなると思っています。ここが歯科医院の差になってくると感じます。

保険点数は、歯科医院にとって「経営の共通の基準」であり、同時に「患者説明の共通の基準」です。だからこそ、勘と根性ではなく仕組みで守ることが必要です。

ORCTでも、セミナーを行っております。保険点数に必要なセミナーもチェックしておきましょう。

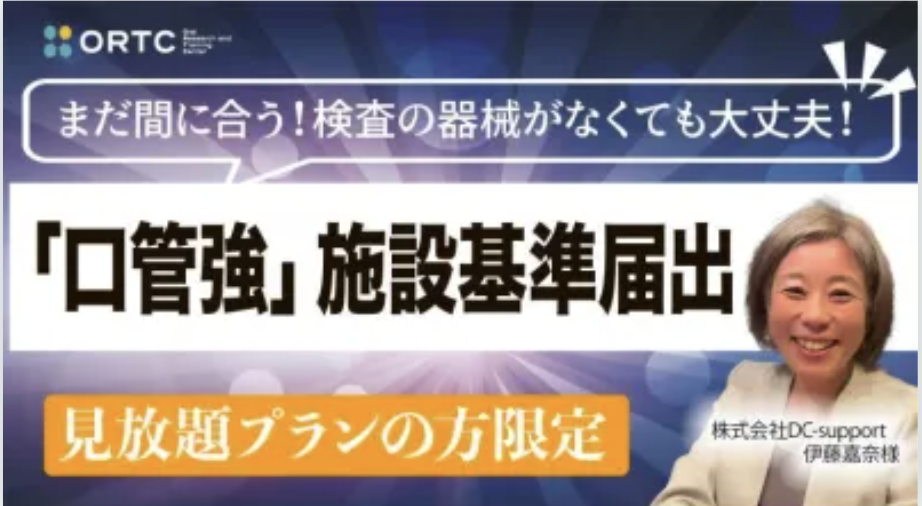

タイトル:まだ間に合う!検査の器械がなくても大丈夫‼︎ 「口管強」施設基準届出

講師:株式会社DC-support 代表取締役 伊藤嘉奈

Q&A

Q1:診療報酬点数 1点いくら/2000点いくら

A1:全国一律1点=10円です。例)2000点=20,000円。患者の窓口負担は保険割合(1〜3割など)で計算します。

Q2:患者さんに点数の指摘の対応方法

A1:まず1点=10円の原則を伝え、次に、診療明細と見せながら、診療内容の説明ができるようにしておきましょう。

Q3:歯科診療特別対応加算のポイント

A3:強度行動障害の患者の追加や、診療時間(開始・終了)の記載など運用面の注意が明示されています。最新の告示・通知・事務連絡を確認して歯科医院に反映をしていきます。

Q4:歯医者 明細書 点数の見方

A4:診療報酬明細書(レセプト)は、行為ごとの点数が積み上がり、点数合計×10円=公定価格→自己負担を算出します。院内では、傷病名・行為・点数・合計の見方をカード化し、患者説明で同じ順に示すと誤解が減ります。

Q5:歯科診療報酬点数表 令和6/令和7の確認先

A:厚生労働省の公式資料が一次情報になります。まず「令和6年度 診療報酬改定(歯科)の概要」と別紙:歯科診療報酬点数表(最新版)を確認します。早見表や民間サイトは補助として活用に留めるのが安全です。

歯科衛生士ライター 原田

歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。

無料会員登録

無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。

ORTCPRIME

月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。

ORTC動画一覧

ORTCセミナー一覧

まずは無料会員登録

こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。

会員登録はこちら

ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!

登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。

こちらの動画もおすすめです

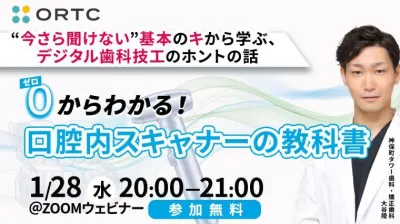

こちらの動画もおすすめです “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』

“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―

歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ― 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること

虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド

「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス

後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ

続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ 口腔機能発達不全症 歯科医院はヒーロー 〜カウンセリング編〜

口腔機能発達不全症 歯科医院はヒーロー 〜カウンセリング編〜 信頼接遇で患者満足と売上をつなぐカウンセリング術 〜スタッフが育つ医院は結果が出る〜

信頼接遇で患者満足と売上をつなぐカウンセリング術 〜スタッフが育つ医院は結果が出る〜 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?

人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか? 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)

部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)