講師紹介 高田訓

- 高田訓

- 奥羽大学歯学部歯学科口腔外科学講座 教授

- 日本口腔外科学会認定 口腔外科専門医・指導医をはじめ、口腔顔面神経機能学会 口唇・舌感覚異常判定認定医、日本口腔検査学会認定医、日本口蓋裂学会口腔外科分野認定師を取得、日本歯科医学会や精密触覚機能検査研修協議会の委員を務める。 著書に『標準口腔外科学 第4版(医学書院)』、『口腔内科学(永末書店)』『口腔外科学 第4版(医歯薬出版)』などがある。

- プロフィールページ

ここでは教科書には載っていない、けれど知っていると診療がぐんとよりよくなる知見を奥羽大学歯学部歯学科口腔外科学講座 教授 高田訓先生をお招きして解説頂いています。

動画の中で、高田講師も「賛否両論あると思いますが」と仰っていますが、知っているのといないのとではまったく違いますのでぜひ知識として持ち帰って頂けたら幸いです!

・日々の診療でテキストで学んでいない施術に悩んでいる先生

・スキルを上げたい先生

・知識を蓄え、実践に生かしたい先生

歯科医療の世界では、教科書に載っていない知識や経験則が数多く存在します。

今回は、そんな「裏技」とも呼べる知識をいくつかご紹介します。

これらの情報が、歯科医師の皆様の診療の一助となれば幸いです。

冷却法には確かに解熱効果や急性炎症の抑制効果がありますが、同時に血管を収縮させ、代謝や免疫活動を低下させてしまいます。

そのため、適切な血流や免疫反応が妨げられ、かえって症状を悪化させる可能性があるのです。

したがって、歯の痛みに対して冷却シートの使用は推奨されません。

歯の痛みや腫れに対して、冷やす処置(冷却法)を行うことは一般的です。

市販の冷却シートなどを使用する患者さんも多いでしょう。

しかし、この方法が逆効果となる場合があることをご存知でしょうか。

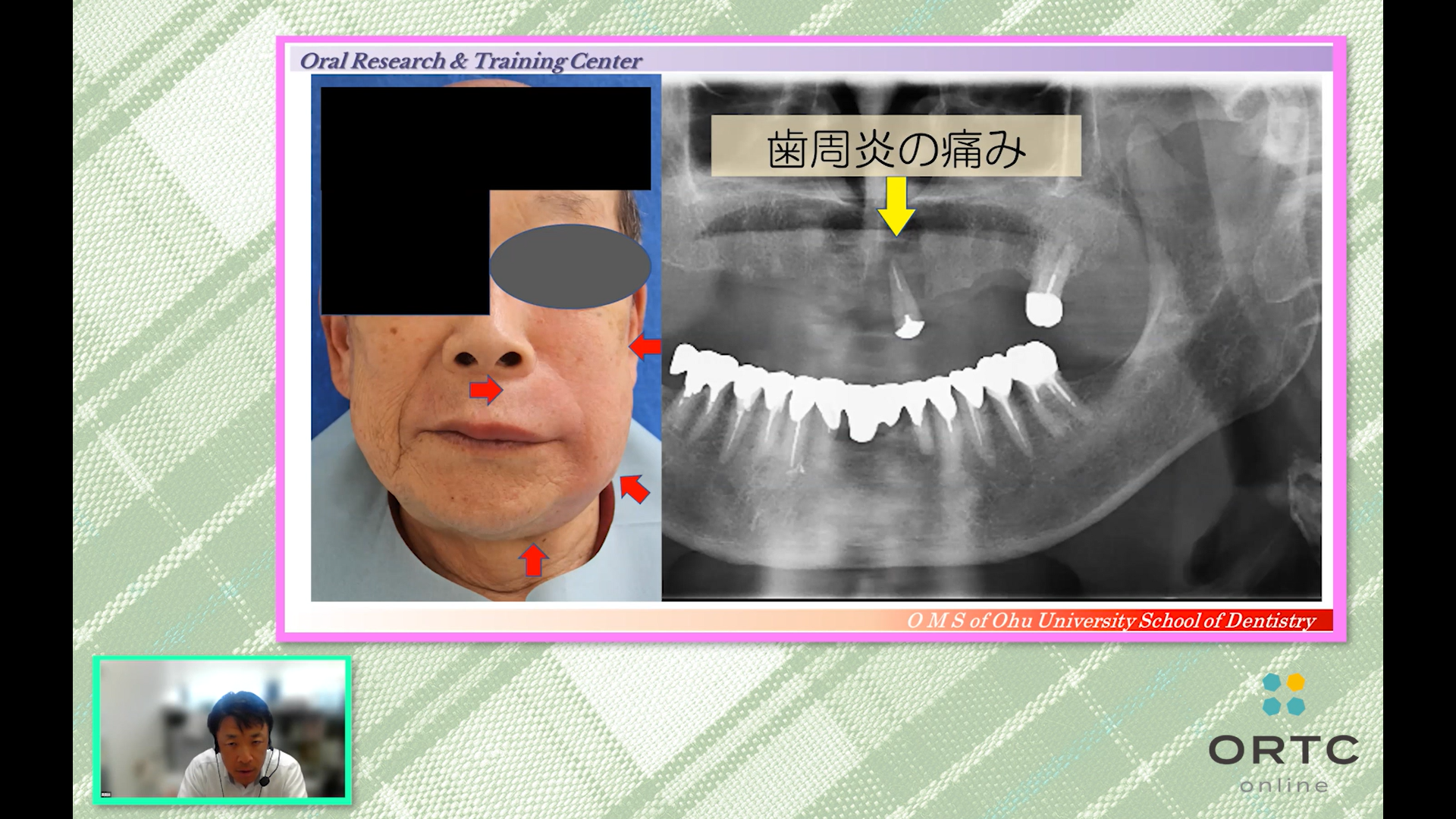

例えば、歯周組織の小さな腫れに対して2日間冷却シートを貼り続けたところ、腫れが広がってしまったケースがあります。

また、小児の歯の痛みに対して冷却を続けたところ、顔面の半分が腫れ上がってしまったという事例もあります。

患者さんにもこの点を説明し、適切な対処法をアドバイスすることが大切です。

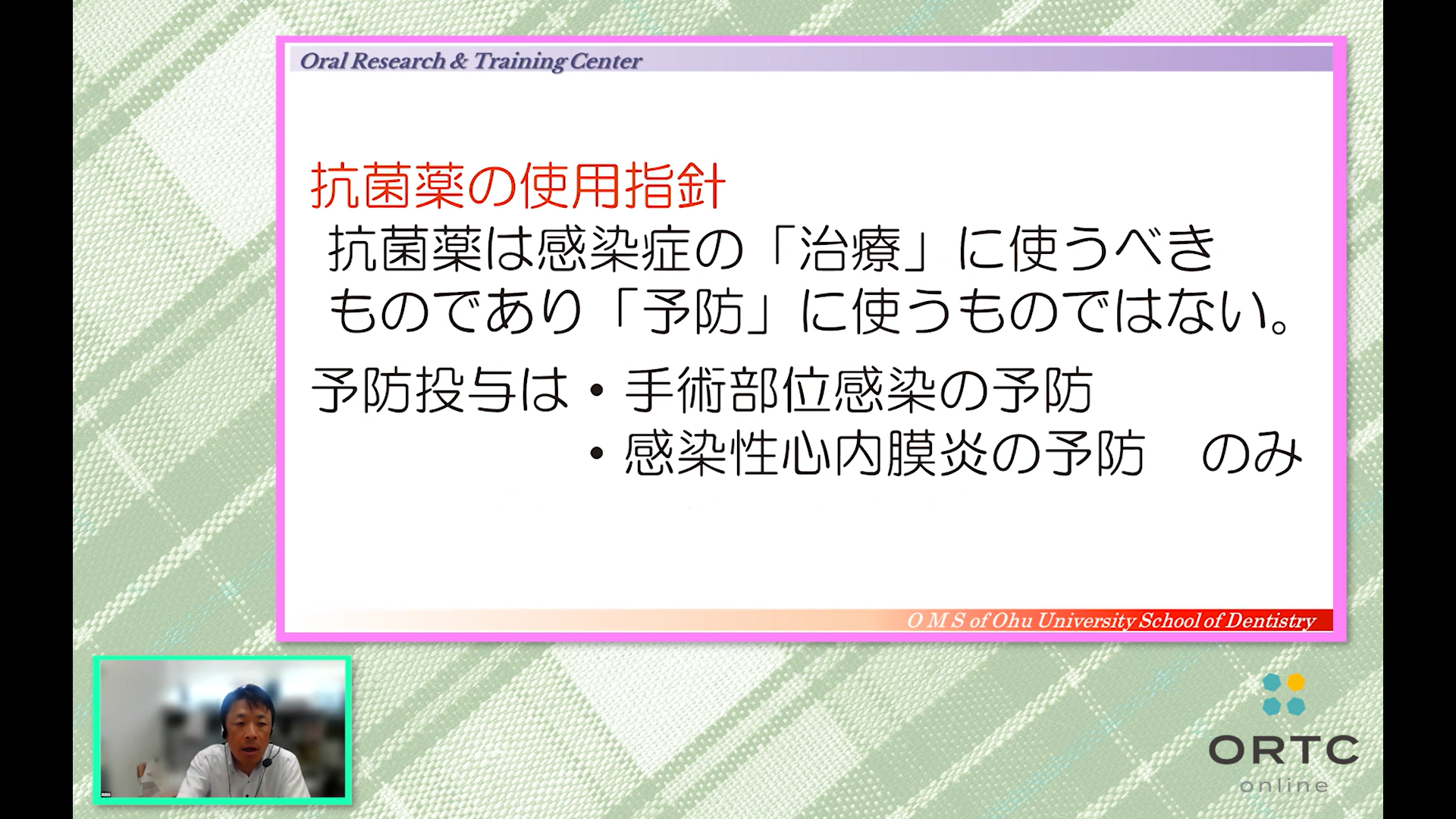

抗生物質の投与に関して、多くの歯科医師が悩むポイントの一つが「いつ投与するべきか」という問題です。

従来は処置後に投与するのが一般的でしたが、実はこれには再考の余地があります。

抗生物質の効果を最大限に発揮させるには、処置時に有効血中濃度に達している必要があるのです。

多くの抗生物質は服用後約1時間で有効血中濃度に達します。

このことから、処置の1時間前に服用することで、最適なタイミングで効果を発揮させることができます。

具体的には、患者様が来院し処置を行うことが決まった時点で抗生物質を服用してもらうのが良いでしょう。

ただし、予防投与は原則として避けるべきです。

カルテ上は処置後の投与として記録することを忘れてはいけません。

また、腎臓疾患や肝臓疾患がある患者さんへの抗生物質投与に関しては、以前ほど厳密である必要はありません。

現在の指針では、まず原因となる口腔内細菌に効果的な抗生物質を選択し、その後の経過観察で必要があれば調整するという方針が取られています。

抜歯後のケアとして、うがい薬の使用を指示することは多いのではないでしょうか。

しかし、実は必ずしも必要ではない可能性があります。

外部の傷と口腔内の傷を比較してみますと、外部の傷の場合、私たちは傷口を頻繁に消毒したり絆創膏を貼り替えたりはしませんよね。

しかしながら、なぜ口腔内の傷に対してはうがいを勧めるのでしょうか。

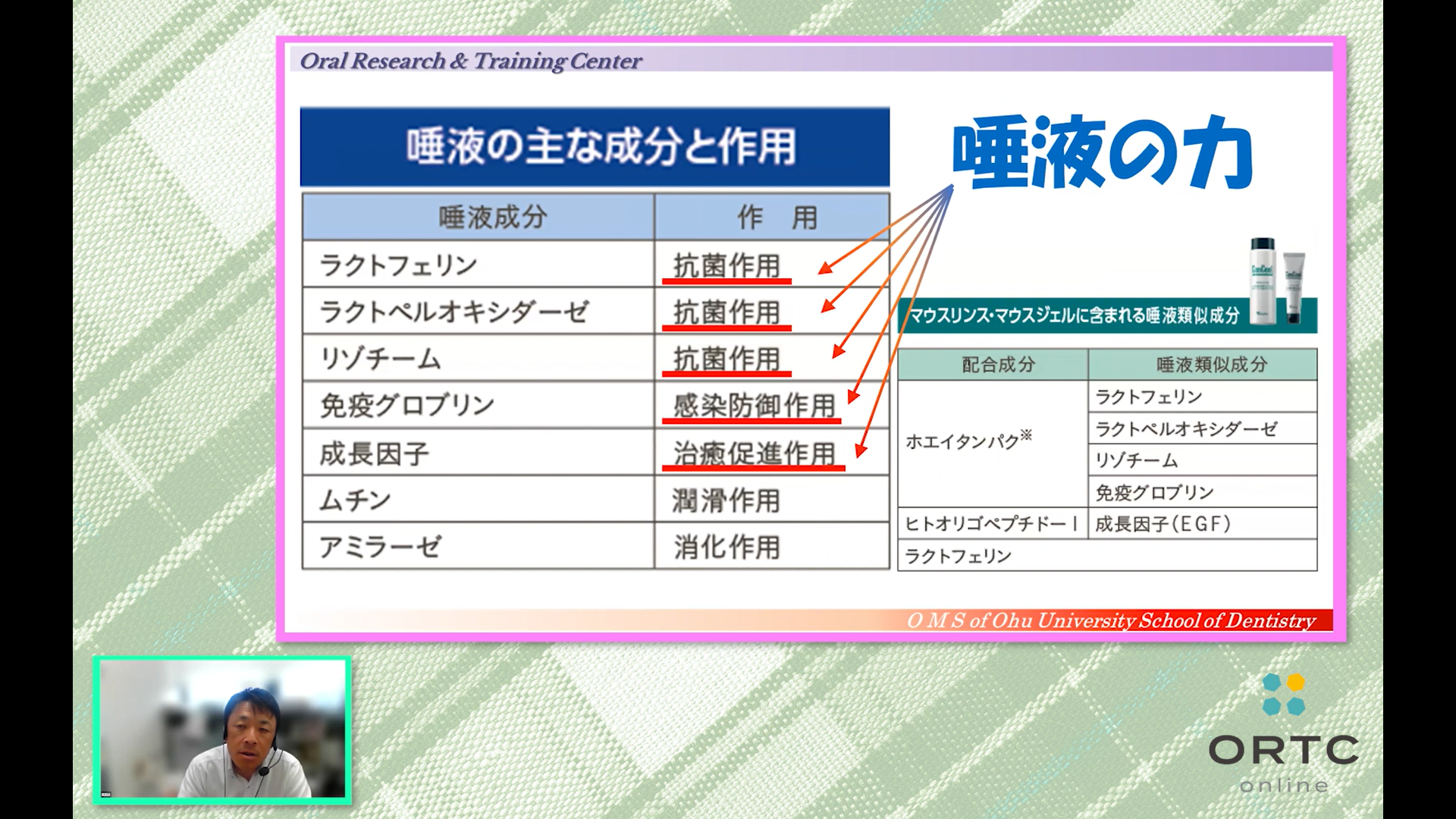

実は、唾液には強力な自然治癒力があります。

抗菌作用を持つ成分や免疫グロブリン、さらには成長因子まで含まれています。

これらの働きにより、適切な環境さえ整えば、口腔内の傷は自然に治癒していくのです。

むしろ、頻繁なうがいは治癒過程を妨げる可能性があります。

抜歯後の処置部位はそっとしておき、唾液の力に任せることで、より良い治癒が期待できるかもしれません。

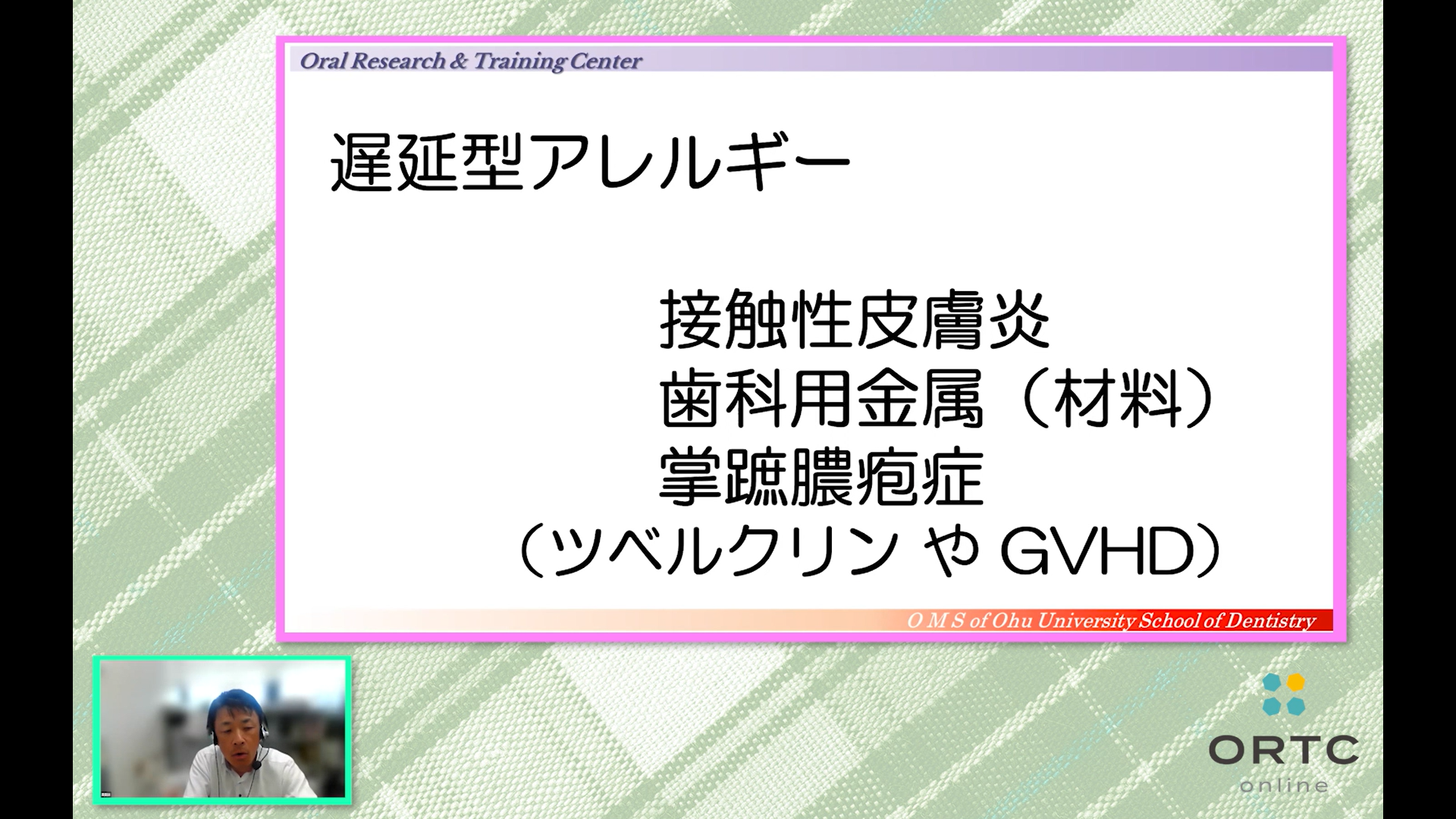

最後に、歯科治療において注意すべき重要な点として、歯科用材料によるアレルギーの問題があります。

特に金属アレルギーは広く知られていますが、実際にはレジンやセメントなどの非金属材料によるアレルギーも存在します。

「例えば、金属アレルギーを疑って検査を行ったところ、実際にはセメントによるアレルギー反応だったというケースがありました。」と髙田講師。

このような場合、適切な診断と対処が遅れると、患者さんに深刻な影響を与える可能性があります。

歯科用材料アレルギーの中には、即時型のアナフィラキシーショックを引き起こす危険性のある場合もあります。

そのため、アレルギー症状が疑われる場合は、金属だけでなく非金属材料も含めた包括的なパッチテストを行うことが重要です。

また、アレルギー反応を起こしている材料を除去する際は、完全なラバーダム防湿を行い、体内への侵入を防ぐことが求められます。

ここまで、髙田講師に日常の歯科診療に役立つ「裏技」的な知識をいくつかご紹介しました。

これらの情報は、必ずしもすべての症例に当てはまるわけではありませんが、診療の幅を広げるヒントになるかもしれません。

歯科医師は、常に最新の知識を吸収し、患者さんにとって最善の治療を提供する努力を続けていく必要があります。

教科書には載っていない経験則や新たな知見にも目を向け、より良い歯科医療の実現を目指しましょう。

今回の動画での講義はここまでになります。

ぜひ臨床の場で活躍して下されば幸いです。

ORTConlineでは日頃の診療で他の人には聞けない悩みを解決するため、様々なテーマを取り扱っています。

1本15分程度で構成しているので、ぜひ隙間時間にスキルアップしてみませんか?

ここまでお読みくださりありがとうございました。

動画の方も是非ご視聴ください!

編集・執筆

歯科専門ライター 萩原 すう